3.

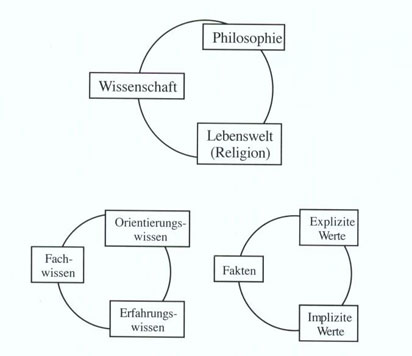

Die lebensweltliche Einstellung: Hier sind die Menschen in ihrer grundlegenden existentiellen Beziehung zur Welt engagiert; dieses Engagement erfolgt in der “natürlichen” Einstellung des Alltagslebens. Diese läßt sich von einer Art von Rationalität leiten, die auf direkter Lebenserfahrung im Umgang mit sowohl der sozialen wie auch der natürlichen Welt beruht. Diese Art von Rationalität mag dabei Komponenten einschließen, die bei einer engen Verwendung des Begriffs wohl als "irrational" bezeichnet würden. Solche Komponenten können sich z.B. auf Gefühle religiöser Art beziehen, womit eine gelebte Religiosität gemeint ist, eine, die primär nichts mit Theologie oder Kirchen zu tun hat. Lebensweltliche Erfahrungen führen zur Akkumulation von Wissen einer impliziten Art, das die Praxis jederzeit anleiten kann, aber sich nicht unbedingt in Worte umsetzen läßt.

Was die Philosophie betrifft, haben wir allerdings ein Problem, denn in moderner Prägung hat sie sich, dem Vorbild der Wissenschaft folgend, von metaphysischen Spekulationen im allgemeinen losgesagt und damit auch die Idee aufgegeben, es könnte ein Sinn in der Welt entdeckbar sein. Die Konsequenz ist, daß wir Menschen uns selbst überlassen bleiben: Sinn und damit Orientierung können wir, so wird behauptet, nur innerhalb der Menschheit selbst finden. Die historische Entwicklung der Philosophie, die zu diesem heutigen Stand geführt hat, wird von Herbert Schnädelbach als eine Entwicklung über drei verschiedene Paradigmen skizziert (1989: 46-76):

1.

Das ontologische Paradigma oder Paradigma der Objektivität: Es behauptet, die Basis der Realität sei außerhalb von uns zu finden, womit es eine Philosophie des Seins, der Natur und des Wesens der Dinge begründet, die Art von Philosophie, die während der Antike und des Mittelalters vorherrschte. Zu dieser Zeit war die Wissenschaft noch nicht getrennt von der Philosophie und Fakten und Werte gehörten noch zusammen. Es bestand die Vor¬stellung, die Menschen könnten in kontemplativer Meditation ewige Wahrheiten entdecken und aus den so erhaltenen Einsichten Handlungsorientierungen ableiten (Beispiel: Platon).

2.

Das mentalistische Paradigma oder Paradigma der Subjektivität: Dieses bezieht sich auf eine Art von Idealismus, “für den das Subjekt die substantielle Grundlage aller Wirklichkeit überhaupt ist”, woraus sich ein Vorrang des Subjektes vor dem Gegenstand ergibt (Gerhard Huber 1975: 12). Dieses Paradigma bildet den Kern der Philosophie der Aufklärung, die damit folgerichtig eine Philosophie der Erkenntnis und des Bewußtseins ist. Erkenntnis ist möglich, nicht weil eine äußere Welt sich einem offenen Geist aufprägt, sondern weil eine vorbestehende Struktur dieses Geistes sich eine Vorstellung der äußeren Welt schafft. Ebenso muß und kann die Antwort auf die Frage, was moralisch richtig oder falsch ist, innerhalb der menschlichen Vernunft gefunden werden (Beispiel: Kant).

Diese Skizze der Entwicklung der Philosophie zeigt, daß ihr gegenwärtiger Stand für das Projekt einer Allgemeinen Humanökologie zu kurz greift. Es braucht einen erneuten Paradigmenwechsel. Was wir zufolge Gerhard Huber benötigen, ist eine Rückkehr zu einer ausgeweiteten Vorstellung von Vernunft, eine die fähig ist, sich derart zu öffnen, daß ihr “in der lebendig erfahrenen Natur, im künstlerischen Gebilde, in der mitmenschlichen Beziehung ... Wesenhaftes als ein Sinnbestand in sich selbst” begegnen kann (1981: 139). Und er sagt, es sei wohl deutlich, “daß diesem Vernunftverständnis so etwas wie eine religiöse Bedeutung eigen ist, gesetzt «religiös» heiße die Bindung an ein Überlegenes oder der Bezug zu einem solchen, wovon der darum Wissende abhängig ist und dem er zu entsprechen versucht” (1981: 140). Wir können etwa Henryk Skolimowskis Ökophilosophie als einen Versuch sehen, einer solchen umfassenderen Vernunft Raum zu geben. Skolimowski schlägt einen Wechsel von einer Sprachphilosophie zu einer Philosophie des Lebens - in einem weiteren Sinne zu einer Philosophie der Evolution - vor, die den Menschen nicht länger als den beherrschenden, sondern lediglich als einen mitwirkenden Teil sieht (1988: 37 ff.). In ähnlicher Weise plädiert Arne Naess für eine relationale Öffnung der Menschen gegenüber der Welt, womit sie ihre spontane Empfindungsfähigkeit und auch ihre Fähigkeit zur Gestalterfahrung, einer Art der Erfahrung, in der sich das Rationale und das Irrationale verbinden, fördern

können.6“... is not the value-laden, spontaneous and emotional realm of experience as genuine a source of knowledge or reality as mathematical physics?” fragt Arne Naess (1989: 32).

Sowohl Skolimowksi wie auch Naess betonen die Bedeutung einer Art von Weisheit, die Tatsachen und Werte in Beziehung zueinander zu setzen vermag. Von einer sol¬chen Position aus können wir uns eine derartige Rückkopplung zur Wissenschaft vorstellen, daß eine "neue Wissenschaft" entsteht, eine, die nicht länger das Leben kontrolliert, sondern in seinem Dienste steht.

Eine Philosophie des Lebens sollte, so dürfen wir erwarten, eine gute Verbindung zur Ebene der Lebenswelt

liefern.7Natürlich kann auch die dem sprachphilosophischen Paradigma angehörende Habermas’sche Idee der kommunikativen Rationalität mit der Lebenswelt in Verbindung gebracht werden: “Kommunikativ handelnde Subjekte verständigen sich stets im Horizont einer Lebenswelt” (Habermas 1988: 107). Allerdings haben wir es dabei mit einer “verarmten” Lebenswelt zu tun: Die Verständigung zwischen Menschen beschränkt sich auf das Mittel der sprachlichen Argumentation (vgl. dazu die kritischen Anmerkungen in Steiner 1994: 227-237) und mit der Natur gibt es nur die Möglichkeit eines instrumentellen Umgangs, ein Umstand, der z.B. von Robyn Eckersley (1994) kritisiert wird.

Tatsächlich ist ja auch in evolutionärer Sicht die Philosophie ein älteres Phänomen als das der Wissenschaft: Sie hat sich erst in der Antike aus der Religion herausgelöst, und die Religion können wir als unausweichlichen und grundlegenden Bestandteil der Lebenswelt betrachten. In dem Masse, wie die Philosophie immer noch mit denselben Fragestellungen wie die Religion beschäftigt ist, erhält sie eine Verwandtschaft zu dieser aufrecht, wobei der Unterschied darin besteht, daß dort, wo die Religion Antworten gibt, die Philosophie zuerst Fragen stellt. Mit Verweis auf Platon sieht denn auch Karl Jaspers die Wurzeln der Philosophie in der Verwunderung, die Menschen darüber empfinden, daß sie sich in dieser Welt vorfinden, in der Beschäftigung mit den existentiellen Fragen von Leben und Tod. So verstandene Philosophie ist eine Angelegenheit des Volkes und jeder Mensch ist sein eigener

Philosoph.8Dazu Jaspers: “Während man anerkennt, dass in den Wissenschaften Lernen, Schulung, Methode Bedingung des Verständnisses sei, erhebt man in bezug auf die Philosophie den Anspruch, ohne weiteres dabeizusein und mitreden zu können. Das eigene Menschsein, das eigene Schicksal und die eigene Erfahrung gelten als genügende Voraussetzung” (1975: 34).

Andererseits gibt es natürlich die elitäre Gemeinschaft der professionellen Philosophen. Damit ihre Gedanken bei gewöhnlichen Leuten überhaupt eine Resonanz finden können, sollten sie nicht von einer Art sein, die sich in unzugänglichen abstrakten Räumen verliert. Jaspers spricht auch diesen Punkt an: “Die Forderung der Zugänglichkeit der Philosophie für jedermann muß anerkannt werden. Die umständlichsten Wege der Philosophie, den die Fachleute der Philosophie gehen, haben doch ihren Sinn nur, wenn sie münden in das Menschsein, das dadurch bestimmt ist, wie es des Seins und seiner selbst darin gewiß wird” (1975: 34).

Die Wissenschaft befindet sich im Verhältnis zur Lebenswelt auf einer Metaebene, indem sie ja versucht, hinter den Ereignissen des Alltags Verallgemeinerungen zu finden, die sich als versteckt operierende Strukturen fassen lassen. In dem Masse, wie Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung aber in technischer Form wieder auf die Lebenswelt zurück wirken, wird diese zunehmend durch die Wissenschaft als System

"kolonisiert".9Die “Kolonisierung der Lebenswelt” durch das System ist ein Thema in Habermas' kritischer Theorie. Es ist damit gemeint, dass ein Teil der Lebenswelt durch eine Systemrationalität, d.h. von Regeln eines kollektiv unterstützten Systems verwaltet wird, wobei aber dieses System in starkem Masse eine Eigendynamik angenommen hat, die sich der Kontrolle der teilnehmenden Menschen weitgehend entzieht. Vgl. dazu Reese-Schäfer 1991: 40-44. Dass diese Entwicklung zu einem Verlust der "natürlichen Einstellung" und zu einem Sinnverlust führt, darauf hat Edmund Husserl (1935) schon viel früher aufmerksam gemacht.

Der auf kommunikative Verständigung angelegte Alltagsverstand muß dem Expertenwissen Platz machen und direktes Verhandeln wird durch anonyme Interaktionen abgelöst. Umso wichtiger ist es, daß die Wissenschaft die andauernde Existenz einer alternativen Art des Wissens jenseits der Expertise anerkennt, einer Art des Wissens, die in traditionellen Komponenten der Lebenswelt überlebt hat. Dieses Wissen äußert sich in impliziter Form und wird als Erfahrungswissen oder Vertrautheitswissen bezeichnet. Es entsteht nicht durch intellektuelle Übungen, sondern wird über Tun angeeignet und über die Dauer eines Lebens bzw. über Folgen von Generationen hinweg

akkumuliert.10Z.B. zeigt Ingela Josefson (1993) die Bedeutung des Erfahrungswissens gegenüber dem Expertenwissen im Kontext der Krankenpflege. Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit verschiedenen Arten des Wissens siehe Steiner 1991.

Dabei handelt es sich nicht nur um kognitives Wissen, das in Auseinandersetzung mit der biophysischen Umwelt entstanden ist, sondern auch Wissen, das aus impliziten Werthaltungen besteht.

Je mehr sich die Wissenschaft als unfähig erweist, die Umweltprobleme zu lösen, desto wichtiger kann diese implizite Art des Wissens werden. Für Paul Messerli, der sich eingehend mit der Humanökologie von Bergregionen in der Schweiz befaßt hat, ist es “undenkbar, daß die Wissenschaft je ersetzen kann, was Bergbauerngenerationen über manches Jahrhundert konkreter Naturbearbeitung an lokalem Wissen und Erfahrung akkumuliert haben und das wie ein Vermächtnis in der traditionellen Kulturlandschaft gespeichert ist” (1989: 12). Wenn die Tradition verschwindet, dann verschwindet auch das damit assoziierte Wisen. Natürlich stellt sich hinsichtlich der Nützlichkeit von implizitem Wissen auch die Frage, wie weit es in einer Zeit der rasanten Umweltveränderung überhaupt noch Gültigkeit hat, oder umgekehrt, wie weit es in Zukunft möglich sein wird, sich neues Wissen dieser Art anzueignen.

In dieser Situation ist es immerhin bedenkenswert, daß es wissenschaftliche Disziplinen gibt, die eher als andere in der Lage sein sollten, zum Brückenschlag zwischen Fach- und Alltagswissen beizutragen. “Es handelt sich um Disziplinen, deren Gegenstandsbeschreibungen wenigstens partiell noch in alltagsweltlich-alltagssprachliche Gegenstandsbeschreibungen übersetzt werden können, wo also die in vielen Naturwissenschaften unüberbrückbar gewordene Kluft zwischen emischer und etischer

Beschreibung11Die Unterscheidung zwischen “emischer” und “etischer” Beschreibung geht auf Kenneth Pike 1967 zurück und hat seither vor allem in der Kulturanthropologie Eingang gefunden (vgl. dazu Marvin Harris 1980: 32 ff.). Hard selbst erläutert sie so: “«Emische» Natur(beschreibung) ... wird im allgemeinen als eine Natur(beschreibung) verstanden, in der die Gegenstände so erscheinen, wie sie im alltäglichen Lebensvollzug als sinnvolle Einheiten erlebt werden - und nicht (wie in «etischer» Beschreibung) z.B. als physiko-chemische Zustände und Ereignisse” (1994: 166). Eine Voraussetzung muß allerdings erfüllt sein, damit die genannte Überbrückung möglich wird: Auch das Alltagswissen muß sprachlich formulierbar sein, und dies ist, in dem Masse eben, wie es von impliziter Art ist, nicht ohne weiteres gegeben.

am gleichen Problem noch verstehend-interpretierend überbrückt werden kann ...”, sagt Hard, und er zählt das “physical planning”, die Medizin, Teile der Ökologie, auch Vegetationskunde und Vegetationsgeographie und nicht zuletzt die klassische Geographie dazu (1994: 76).